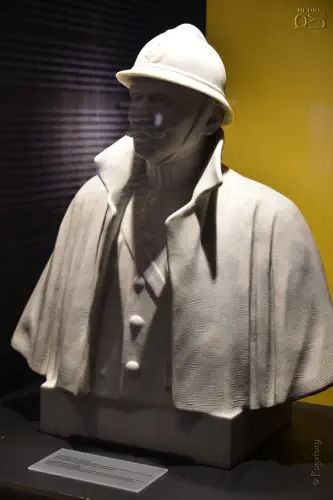

L'Histoire du Casque Français "Adrian" : Naissance d'un Symbole de Protection

Le casque Adrian est bien plus qu'un simple équipement militaire.

Il

représente

l'un

des

symboles

les

plus

emblématiques

de

la

Première

Guerre

mondiale

et

du

soldat français, le poilu.

Né

dans

l'urgence

des

tranchées,

ce

casque

a

révolutionné

la

protection

des

combattants

et

sauvé

d'innombrables vies entre 1915 et 1918.

Son

design

distinctif,

avec

sa

crête

caractéristique

et

son

emblème

frontal,

est

immédiatement

reconnaissable et évoque instantanément l'imagerie de la Grande Guerre.

L'histoire du casque Adrian débute dans un contexte tragique.

Face

aux

pertes

massives

causées

par

les

blessures

à

la

tête,

l'armée

française

a

dû

réagir

rapidement pour protéger ses soldats.

Explorerons

ensemble

les

raisons

de

sa

création,

ses

caractéristiques

techniques

innovantes,

son

impact

spectaculaire

sur

le

champ

de

bataille,

et

la

manière

dont

il

est

devenu

un

véritable

symbole national.

Le Contexte Militaire en 1914 : Un Uniforme Inadapté à la Guerre Moderne

Au début de la Première Guerre mondiale, l'armée française présente un paradoxe saisissant.

Malgré

sa

puissance

et

son

prestige,

elle

envoie

ses

soldats

au

combat

dans

un

uniforme

totalement inadapté aux réalités de la guerre moderne.

Les

fantassins

français

portent

encore

le

traditionnel

képi,

un

couvre-chef

en

tissu

qui

n'offre

absolument aucune protection contre les éclats d'obus, les balles ou les débris.

Plus

frappant

encore,

ils

arborent

le

pantalon

rouge

garance,

une

couleur

éclatante

qui

les

rend

parfaitement visibles sur le champ de bataille, facilitant ainsi le travail des tireurs ennemis.

Les

statistiques

révèlent

une

réalité

terrifiante

:

77

%

des

blessures

touchent

la

tête

des

soldats,

avec un taux de mortalité dépassant 80 % pour ces blessures spécifiques.

Ces

statistiques

effroyables

révèlent

l'ampleur

de

la

catastrophe

humanitaire

qui

se

déroule

dans

les tranchées.

La

guerre

moderne,

avec

ses

obus

explosifs,

ses

mitrailleuses

et

ses

bombardements

incessants,

crée

un

environnement

létal

où

la

tête,

zone

la

plus

vulnérable

du

corps

humain,

devient

la

cible

privilégiée des projectiles et des éclats métalliques.

Les commandants militaires prennent rapidement conscience que cette situation est insoutenable.

Face à cette hécatombe, l'état-major français tente une première solution d'urgence.

La

distribution

de

cervelières,

des

calottes

métalliques

rudimentaires

censées

protéger

le

sommet

du crâne.

Malheureusement, ces dispositifs improvisés se révèlent décevants.

Inconfortables,

peu

efficaces

et

parfois

mal

ajustés,

ils

sont

souvent

détournés

de

leur

usage

premier par les soldats qui les utilisent comme récipients pour la nourriture ou l'eau.

Cette

anecdote

illustre

à

quel

point

la

protection

de

la

tête

était

négligée

avant

l'invention

du

casque Adrian, et souligne l'urgence absolue de concevoir un équipement véritablement fonctionnel.

La Genèse du Casque Adrian : Une Réponse d'Urgence

Le 21 février 1915 marque un tournant décisif dans l'histoire de la protection militaire française.

Ce

jour-là,

confronté

aux

statistiques

alarmantes

des

pertes

humaines

et

à

la

pression

croissante

de

l'opinion

publique,

le

ministère

de

la

Guerre

prend

une

décision

capitale

:

lancer

officiellement

un projet de développement d'un casque protecteur pour les soldats français.

Cette

initiative

témoigne

d'une

prise

de

conscience

tardive,

mais

salvatrice

des

autorités

militaires

face à l'inadaptation de l'équipement standard aux conditions du conflit moderne.

La

mission

confiée

à

Louis-Auguste

Adrian

est

claire,

mais

exigeante

:

concevoir

un

casque

qui

soit

à

la

fois

simple

dans

sa

fabrication,

léger

pour

ne

pas

entraver

les

mouvements

du

soldat,

et

facile à produire en masse pour équiper rapidement des millions d'hommes.

Ces

contraintes

techniques

et

logistiques

constituent

un

véritable

défi

industriel

dans

le

contexte

d'urgence de la guerre.

C'est Louis Kuhn, contremaître aux usines Japy, qui apporte la solution technique.

Son génie réside dans sa capacité à puiser dans l'histoire militaire française pour créer quelque chose de moderne et fonctionnel.

Il

s'inspire

de

la

«bourguignotte»

médiévale,

du

casque

de

«l’arbalétrier»

;

ces

casques

portés

par

les

soldats

français

au

Moyen

Âge,

et

des

casques

de

cavalerie plus récents, combinant ainsi tradition et innovation.

Le design final intègre des éléments esthétiques qui renforcent l'identité nationale tout en assurant une protection maximale.

Le cimier central, particulièrement caractéristique, n'est pas qu'un ornement.

Il joue un rôle structurel en renforçant la résistance du casque et en déviant les projectiles.

Cette fusion réussie entre forme et fonction, entre héritage historique et nécessité moderne, explique en grande partie le succès immédiat du casque Adrian.

Le Casque Adrian Modèle 1915 : Caractéristiques Techniques et Fabrication

Le

casque

Adrian

modèle

1915

représente

une

prouesse

d'ingénierie

militaire,

fruit

d'une

conception minutieuse qui privilégie l'efficacité et la praticité.

Sa

structure

en

cinq

pièces

distinctes

permet

une

fabrication

modulaire

et

rapide,

essentielle

dans

le contexte d'urgence de la guerre.

La

bombe

principale

protège

le

sommet

du

crâne,

tandis

que

la

visière

avant

et

la

nuquière

assurent respectivement la protection du front et de la nuque.

Le

cimier

caractéristique,

montant

fièrement

au

centre

du

casque,

n'est

pas

qu'un

élément

décoratif.

Il

renforce

la

structure

globale

et

crée

un

espace

d'amortissement

qui

dissipe

l'énergie

des

impacts verticaux.

L'aspect visuel du casque contribue également à forger l'identité du soldat français.

Peint en bleu horizon, la couleur adoptée pour remplacer le rouge garance trop voyant, le casque se fond mieux dans le paysage des tranchées.

À

l'avant,

un

attribut

métallique

distinctif

permet

d'identifier

immédiatement

l'arme

d'appartenance

du

soldat

:

une

grenade

pour

l'infanterie,

des

canons

croisés

pour l'artillerie, un caducée pour le service de santé, entre autres emblèmes.

Cette personnalisation renforce le sentiment d'appartenance et la cohésion des unités.

La capacité de production constitue l'un des succès majeurs du casque Adrian.

Dès

la

fin

de

l'année

1915,

soit

moins

de

dix

mois

après

le

lancement

du

projet,

plus

de

trois

millions

de

casques

ont

déjà

été

fabriqués

et

distribués

aux

troupes.

Cette performance industrielle remarquable témoigne de la simplicité du design et de l'efficacité des chaînes de production mises en place.

Au

total,

près

de

vingt

millions

de

casques

Adrian

seront

produits

durant

la

Première

Guerre

mondiale,

un

chiffre

impressionnant

qui

illustre

l'ampleur

de

la

mobilisation industrielle française et l'importance accordée à la protection des soldats après les premières hécatombes de 1914.

L'Adoption et l'Impact sur le Terrain

Le

baptême

du

feu

du

casque

Adrian

a

lieu

en

septembre

1915,

lors

de

la

grande

offensive

de

Champagne.

Pour

la

première

fois,

les

soldats

français

entrent

au

combat

massivement

équipés

de

leur

nouveau casque protecteur.

L'attente

est

immense,

tant

du

côté

des

autorités

militaires

que

des

soldats

eux-mêmes,

qui

espèrent

que

cette

innovation

réduira

considérablement

les

pertes

humaines

qui

décimaient

leurs

rangs depuis le début de la guerre.

La

réduction

des

blessures

à

la

tête

de

77%

à

22%

représente

l'une

des

améliorations

les

plus

spectaculaires de l'histoire de l'équipement militaire.

Cette

transformation

radicale

s'explique

par

plusieurs

facteurs

techniques

qui

font

du

casque

Adrian

un

dispositif

de

protection

particulièrement

efficace

dans

les

conditions

spécifiques

de

la

guerre de tranchées.

Très

rapidement,

le

casque

Adrian

devient

un

élément

absolument

indispensable

de

l'équipement

du poilu.

Les soldats refusent de s'en séparer, même au repos, conscients qu'il peut faire la différence entre la vie et la mort.

Des témoignages de combattants racontent comment leur casque a arrêté un éclat d'obus ou dévié une balle, leur sauvant ainsi la vie.

Le

casque

Adrian

cesse

d'être

perçu

comme

une

simple

obligation

réglementaire

pour

devenir

un

compagnon

de

survie,

presque

un

porte-bonheur

pour

certains soldats superstitieux.

Fabrication et Diversité des Producteurs

La

production

du

casque

Adrian

mobilise

l'industrie

française

dans

un

effort

de

guerre

sans

précédent.

Les

usines

Japy,

installées

à

Paris

et

à

Beaucourt,

constituent

naturellement

le

cœur

du

dispositif

de fabrication, puisque c'est dans leurs ateliers que Louis Kuhn a conçu le prototype initial.

Ces

usines,

auparavant

spécialisées

dans

la

quincaillerie

et

les

mécanismes

d'horlogerie,

convertissent

rapidement

leurs

chaînes

de

production

pour

fabriquer

des

milliers

de

casques

chaque jour.

Face

à

la

demande

colossale

générée

par

l'équipement

de

plusieurs

millions

de

soldats,

le

gouvernement

français

sollicite

rapidement

d'autres

entreprises

parisiennes

pour

augmenter

la

cadence de production.

La

Compagnie

des

Compteurs,

Delmas,

Dupeyron

et

plusieurs

autres

manufacturiers

rejoignent

l'effort de guerre, reconvertissant leurs installations pour fabriquer des casques.

Cette décentralisation de la production présente un double avantage.

Elle

accélère

considérablement

le

rythme

de

fabrication

et

réduit

les

risques

liés

à

d'éventuels

bombardements

ennemis

qui

auraient

pu

paralyser

la

production si elle avait été concentrée en un seul lieu.

Le casque Adrian ne protège pas seulement les soldats métropolitains.

Il est également adapté pour les troupes coloniales et les régiments d'Afrique, témoignant de l'universalité de cette innovation.

Pour

ces

unités,

des

variantes

de

couleur

sont

produites,

notamment

des

casques

de

teinte

moutarde,

mieux

adaptés

aux

environnements

désertiques

et

aux

campagnes menées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Cette attention aux spécificités des différents théâtres d'opération démontre la flexibilité du système de production français.

La coiffe intérieure, élément essentiel du confort et de l'ajustement, fait l'objet d'améliorations continues tout au long de la guerre.

Fabriquée en cuir, elle comporte une jugulaire réglable qui permet à chaque soldat d'ajuster parfaitement son casque à la morphologie de sa tête.

Les

retours

d'expérience

du

front

conduisent

les

fabricants

à

modifier

progressivement

le

système

de

fixation

et

le

rembourrage

pour

améliorer

le

confort

lors

des ports prolongés et réduire les irritations causées par les longues périodes passées dans les tranchées humides.

Le Casque Adrian dans la Culture et l'Imaginaire Français

Au-delà

de

sa

fonction

utilitaire

de

protection,

le

casque

Adrian

transcende

rapidement

son

statut

de

simple

équipement

militaire

pour

devenir

un

véritable

symbole culturel.

Il incarne le poilu, ce soldat français courageux et endurant qui résiste dans les tranchées face à l'ennemi.

L'image

du

fantassin

français

coiffé

de

son

casque

Adrian

devient

omniprésente

dans

la

propagande,

les

affiches

de

recrutement,

les

cartes

postales

et

la

presse de l'époque.

Cette iconographie forge durablement l'imaginaire collectif français et international de la Grande Guerre.

Le design du casque Adrian puise délibérément dans l'histoire militaire française, créant ainsi un pont entre le présent et le passé glorieux du pays.

Les références à la bourguignotte médiévale et aux casques de cavalerie ne sont pas anodines.

Elles ancrent le soldat de 1915 dans une tradition guerrière multiséculaire, renforçant le sentiment d'appartenance à une lignée de combattants valeureux.

Cette dimension historique confère au casque une charge symbolique qui dépasse largement sa simple fonction protectrice.

Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa création, le casque Adrian demeure omniprésent dans les musées consacrés à la Première Guerre mondiale.

Du

Musée

de

l'Armée

aux

Invalides

à

Paris

aux

nombreux

musées

régionaux

dédiés

à

la

Grande

Guerre,

le

casque

Adrian

occupe

une

place

d'honneur

dans

les collections.

Il

constitue

l'un

des

objets

les

plus

recherchés

par

les

collectionneurs

privés,

qui

apprécient

particulièrement

les

exemplaires

portant

des

attributs

d'armes

rares ou présentant des marques distinctives.

Le casque Adrian inspire également les artistes, les cinéastes et les écrivains qui cherchent à représenter la Première Guerre mondiale.

Sa silhouette reconnaissable entre toutes est devenue un raccourci visuel instantané pour évoquer cette période tragique de l'histoire.

Évolutions et Usage Après la Première Guerre Mondiale

Contrairement

à

certains

équipements

militaires

qui

deviennent

obsolètes

dès

la

fin

du

conflit

pour

lequel ils ont été conçus, le casque Adrian connaît une longévité remarquable.

Son

efficacité

éprouvée

et

sa

facilité

de

production

conduisent

l'armée

française

à

le

conserver

bien

au-delà

de

1918,

avec

diverses

améliorations

et

modifications

pour

l'adapter

aux

nouvelles

réalités militaires de l'entre-deux-guerres.

Le modèle 1926 représente l'évolution la plus notable du casque Adrian.

Cette

version

intègre

les

leçons

tirées

de

la

Grande

Guerre

et

introduit

plusieurs

perfectionnements

techniques,

notamment

au

niveau

de

la

coiffe

intérieure

et

du

système

de

fixation.

Les

attributs

métalliques

sont

également

redessinés

pour

offrir

une

meilleure

identification

visuelle

des différentes armes.

Malgré

ces

améliorations,

le

design

général

et

la

philosophie

de

protection

restent

fidèles

au

modèle original de 1915, témoignant de la pertinence de la conception initiale.

Le succès du casque Adrian ne se limite pas aux frontières françaises.

Plusieurs pays alliés de la France s'inspirent de ce modèle ou l'adoptent directement pour équiper leurs propres armées.

La

Belgique,

l'Italie,

la

Roumanie,

la

Grèce

et

même

certains

pays

sud-américains

produisent

des

variantes

du

casque

Adrian,

souvent

avec

des

adaptations

mineures pour répondre à leurs spécificités nationales.

Le début de la Seconde Guerre mondiale marque le chant du cygne du casque Adrian.

Bien

qu'encore

largement

utilisé

par

l'armée

française

en

1939-1940,

il

apparaît

progressivement

dépassé

face

aux

nouveaux

casques

comme

le

modèle

1935 français ou les casques allemands et soviétiques de nouvelle génération, qui offrent une protection accrue, notamment latérale.

À

partir

des

années

1940,

le

casque

Adrian

est

petit

à

petit

retiré

du

service

actif

dans

les

armées

modernes,

remplacé

par

des

modèles

offrant

une

couverture

plus complète de la tête et une meilleure résistance aux armements contemporains.

Cependant, il continue d'être utilisé sporadiquement par certaines unités, notamment dans les colonies et par la police, jusqu'aux années 1960.

Certains pays moins industrialisés conservent même des stocks de casques Adrian comme équipement de réserve jusque dans les années 1970.

Louis Adrian : L'Homme Derrière le Casque

Derrière

ce

casque

emblématique

se

trouve

un

homme

dont

le

nom

est

devenu

indissociable

de

l'innovation qu'il a supervisée : Louis-Auguste Adrian.

Né

en

1859,

cet

officier

de

l'intendance

militaire

n'était

pas

initialement

destiné

à

entrer

dans

l'histoire comme l'un des grands innovateurs de l'équipement militaire français.

Pourtant,

c'est

bien

son

leadership,

sa

vision

et

sa

détermination

qui

ont

permis

de

transformer

une idée d'urgence en une réalisation concrète qui sauverait des centaines de milliers de vies.

Le

parcours

de

Louis

Adrian

illustre

parfaitement

comment

la

guerre

peut

propulser

des

individus

au-delà de leurs attributions habituelles.

En

tant

que

colonel

de

l'intendance,

Adrian

était

principalement

responsable

de

la

logistique

et

de

l'approvisionnement des troupes, un rôle crucial, mais généralement peu spectaculaire.

Cependant,

confronté

à

l'urgence

humanitaire

des

pertes

massives

causées

par

les

blessures

à

la

tête,

il

a

su

sortir

de

son

cadre

traditionnel

pour

piloter

un

projet

d'innovation

technologique

majeure.

Sa

collaboration

avec

Louis

Kuhn,

le

contremaître

des

usines

Japy,

démontre

sa

capacité

à

identifier

les

talents

et

à

créer les conditions d'une innovation réussie.

Adrian

a

su

définir

un

cahier

des

charges

pragmatiques

(un

casque

simple,

léger

et

facilement

reproductible)

tout

en

laissant à Kuhn la liberté technique nécessaire pour concevoir un design efficace et esthétiquement réussi.

Cette

répartition

intelligente

des

rôles

entre

vision

stratégique

et

exécution

technique

explique

en

grande

partie

le

succès fulgurant du projet.

"Le

nom

d'Adrian

reste

à

jamais

gravé

dans

l'histoire

militaire

française,

non

par

des

faits

d'armes

glorieux,

mais

par

une contribution bien plus précieuse : la protection de la vie de centaines de milliers de soldats."

Après la guerre, Adrian n'a pas cherché à tirer une gloire personnelle de son invention.

Modeste et discret, il a continué sa carrière dans l'intendance militaire jusqu'à sa retraite.

C'est

la

postérité

qui

a

rendu

justice

à

son

rôle

déterminant

en

attachant

définitivement

son

nom

au

casque

qu'il

a

permis de créer.

Aujourd'hui,

lorsqu'on

évoque

le

"casque

Adrian",

c'est

un

hommage

implicite

à

cet

homme

qui,

face

à

l'urgence

et

à

la tragédie, a su prendre l'initiative qui changerait le cours de l'histoire de la protection militaire.

Conclusion : Le Casque Adrian, Un Héritage Durable

L'histoire du casque Adrian dépasse largement celle d'un simple équipement militaire.

Elle incarne une transformation profonde dans la manière dont les armées modernes conçoivent la protection de leurs soldats.

Avant 1915, la tradition militaire privilégiait souvent l'apparence et le prestige de l'uniforme au détriment de considérations pratiques.

Le

casque

Adrian

marque

une

rupture

décisive

et

pour

la

première

fois,

la

protection

effective

du

combattant

devient

une

priorité

absolue,

guidant

toutes

les

décisions de conception.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : des centaines de milliers de vies ont été sauvées grâce au casque Adrian.

Derrière chaque statistique se cachent des destins individuels, des soldats qui sont rentrés chez eux alors qu'ils auraient péri sans cette protection.

Des pères ont pu retrouver leurs enfants, des fils leurs parents, des maris leurs épouses.

L'impact

humain

du

casque

Adrian

se

mesure

non

seulement

en

vies

sauvées

sur

le

champ

de

bataille,

mais

également

en

familles

préservées

du

deuil

et

en

communautés

qui

ont

pu

se

reconstruire après la guerre.

L'héritage du casque Adrian transcende son époque.

Il

a

ouvert

la

voie

à

tous

les

développements

ultérieurs

en

matière

de

protection

balistique

et

a

établi un standard que les armées du monde entier ont suivi.

Le

principe

fondamental

qu'il

incarnait

(la

protection

du

combattant

doit

être

une

priorité

absolue)

est

devenu

une

évidence

dans

toutes

les

armées

modernes,

guidant

le

développement

de

l'équipement militaire jusqu'à aujourd'hui.

L'histoire

du

casque

Adrian

nous

enseigne

par

ailleurs

que

l'innovation

militaire

peut

naître

de

la

nécessité la plus tragique.

Face

à

l'hécatombe

de

1914-1915,

la

France

a

su

transformer

le

désespoir

en

action

créative,

la

tragédie en innovation.

Cette

capacité

à

répondre

aux

défis

les

plus

terribles

par

l'ingéniosité

et

la

détermination

constitue

peut-être

la

leçon

la

plus

durable

que

nous

lègue

le

casque

Adrian.

C'est

un

témoignage

permanent

de

l'ingéniosité

française

et

un

hommage

silencieux

aux

millions

de

poilus

qui

l'ont

porté

dans

les

conditions

les

plus

difficiles

que l'humanité ait connues.